香港的本土建筑最初源于一系列小型沿海聚落——这些反映渔港历史的村落式社区,通常由低矮的木构房屋环绕庙宇而建,形成与海洋韵律紧密相连的共同体。大坑便是其中典型,这个客家人早期定居点因山涧汇入海洋的水道得名("大坑"即"大型排水渠"),曾是村民浣衣的重要场所。在填海工程前,这里紧邻海岸线,如今却已距海700米。

历史上,香港本土建筑沿水系有机生长,多呈现为自发形成的寮屋区。大坑客家人曾在河岸搭建简朴木屋,构成早期乡村飞地。尽管多数此类景观已被城市网格吞噬,但得益于独特的遗产价值与区位,部分建筑通过保护性改造得以存续。

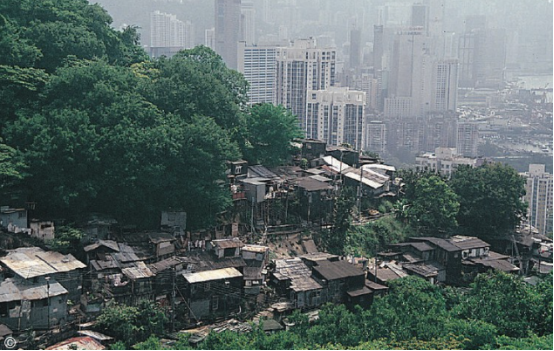

今日大坑的迷人之处,在于坡屋顶黏土瓦的传统低层建筑与铅笔状住宅塔楼、高密度现代建筑的共生。步行十分钟即达铜锣湾——这个布满摩天楼、商场与交通枢纽的超级商圈,与大坑形成历史渔村与垂直都市的罕见对话,成为快速城市化中文化连续性的活态样本。

小尺度的大意义:本土都市主义的持久价值

虽然大坑在1890年代已从乡村转型为城市网格,其建筑仍延续本土特征——低层、低密度的坡屋顶结构。如今这个约300米×200米的社区奇迹般保留了村落氛围,形成功能完备的微缩城市:汽修店、五金行、洗衣房、文具店、兽医诊所、发廊、纹身工作室、茶餐厅与酒吧毗邻而居。这种混合业态与宜人尺度,延续了香港多元生活方式的稀有范本。

相邻的铜锣湾则呈现另一种都市主义:人流被导向强调消费的巨型商场,街道互动稀薄,行人常面对雷同店面或漫长的空白商场立面,机动车道主导着快节奏通行。相较之下,大坑街道仍保留村落精神——人车共享的路面鼓励漫步与偶遇。尽管有人质疑本土建筑低效过时,但其存在维系着文化丰厚且人性化的都市生活,为香港的垂直化发展提供另一种可能。

然而重建浪潮正侵袭大坑——铅笔楼群取代低层建筑,光洁封闭的立面割裂着街道活力。这迫使我们思考:香港未来发展能否吸收本土建筑的步行友好性与社会活力?在全球化的摩天楼与零售景观中,何种都市主义才能真正承载这座城市的精神?

庙宇、传统与临时街道:重构城市肌理

大坑现存最显著的本土建筑是1860年代重建的莲花宫,至今香火不绝。周边传统商住建筑经适应性改造,成为画廊、快闪店、咖啡馆等新业态载体。这些温和转型证明:遗产空间能以动态方式持续滋养城市生活。

这座供奉观音的庙宇被列为法定古迹,其最独特的建筑手法是将天然巨石纳入室内空间。这种顺应地形的建造智慧,与当下盛行的标准化预制系统形成尖锐对比——当场地被削平以适应模板化设计时,我们是否正在丧失建筑与自然对话的能力?

另一种延续的本土空间实践是大坑火龙舞——这项中秋期间举行、现列为国家级非遗的仪式,需居民协作制作67米长的燃香巨龙。活动期间,街道临时禁车,转化为庆典空间。这种对城市肌理的季节性重组,展现了本土场所营造的自发性与集体创造力。当香港日益被深地基玻璃塔楼主导时,此类社区智慧能否成为单一化都市主义的解药?

有记忆的增长:以本土价值重构发展

大坑之于铜锣湾,正如莲花宫之于大坑——尺度谦逊却意义深远。城市固然需要通过金融、建筑技术等追求经济增长,但这不必以牺牲文化多样性为代价。未来开发应学习莲花宫与火龙舞的启示:保护本土建筑,支持社区自发实践。这些细微的文化触点,正是培育人性化互动的关键。

这种思维也应延伸至建造方法。在追求预制化效率的同时,能否重拾本土建筑对文脉的敏感?本土建筑的价值不仅在于历史风格,更在于其原则——回应环境、促进人体尺度互动、支持日常活动多样性。即使场地缺乏宏大叙事,本土化的适应性策略,仍能指引我们创造更具活力的邻里。

精选文章: