作为美丽的对立面,丑陋一词有其特定的导向作用,频繁的丑陋建筑的评选在某种意义上推动中国社会的建筑审美日趋极端,公众对建筑的评价走向“最丑建筑”和“最美建筑”的两级。所以在丑陋建筑评选的正面价值背后,这种极端化造成的社会审美撕裂也需要引起我们的重视。

2022年年底,新一届的“中国十大丑陋建筑”出炉,这是【中国十大丑陋建筑评选】的第十三届,但这次,我失去了“审丑”的兴趣。

【中国十大丑陋建筑评选】始于2010年,由建筑畅言网发起。从一开始,就分成了专家评审和大众投票两种推选方式。这两种方式的并行一方面体现着建筑评价的民主性,而专家评审的存在,也为评选注入了“专业”属性,是行业审美和价值观的某种体现。

清华大学建筑学院副教授周榕老师是【中国十大丑陋建筑评选】的重要推动者,从第二届评选时加入专家评审组,之后就再也没有缺席。2020年,“十大丑陋建筑评选”十周年之际,周榕在《建筑学报》上发表了一篇名为《再造文明认同 ——“中国十大丑陋建筑评选”的多维价值》的文章,阐述了他对于这一评选的理解。认为【中国十大丑陋建筑评选】逐渐生发出严肃的学术意义,并积累起相当重要的历史价值。

我认同周老师的对丑陋建筑评选历史价值的判断,但在正面价值之外,其负面价值也不容忽视。

美丽与丑陋

美丽和丑陋本是一组极端对立的词,二者没有中间地带。所以当非专业网络媒体建筑畅言网在2010年发起【中国十大丑陋建筑评选】时,就带有强烈的“审丑”视角。

【中国十大丑陋建筑评选】在2010年的走红,有特定的时代背景:在奥运建设、4万亿计划、地产浪潮的推动下,中国开始了有史以来最大规模的城市化建设。在这个过程中,一大批贪大媚洋、崇权炫富、 猎奇求怪、粗制滥造的建筑被建造出来。

此时,【中国十大丑陋建筑评选】的推出,让大众对这些粗制滥造的城市景观的不满找到了一个出口,加上移动互联网的兴起,极端化的“建筑审丑”迅速走红。

“与其说这一评 选是经过深思熟虑的组织设计,不如说它是社会集体情绪的应激型反应”,周榕老师在《再造文明认同》中说。

在丑陋的对立面,出于营销的考虑,媒体们开始大肆使用“最XX的建筑”为题,来推销建筑形象。这类文章标题的起点和高潮都是2015年一条的那篇【全中国最孤独的图书馆】,之后迅速风靡,成为一种建筑形象营销的常用方式。

媒体报道标题

媒体报道标题

在“最美”和“最丑”标题的轰炸下,理性的建筑形式讨论渐渐失去了市场,读者对于建筑的极端化审美逐渐成为习惯。

2021年,东方卫视《梦想改造家》中建筑师陶磊设计的红砖房成为这一轮极端化审美最大的受害者,甚至在建筑师群体内部,这种极端批判方式也是一种下意识的思维方式。虽然我们知道,甘肃的那个红砖房找个专业摄影师拍一组大片,同样能在媒体上冠以“西北农村最美砖房”大行其道——红砖房和建筑媒体上颇受推崇的那些设计师作品没有本质区别。

建筑媒体上的一些住宅设计

建筑媒体上的一些住宅设计

大众与专家

【中国十大丑陋建筑评选】中的一条重要规则,就是大众评选和专家评选的分野,第一轮由公众在网站上进行开放式提名,然后在一定时间期限内对提名进行网络投票,初选出前 100 位候选名单 ;第二轮邀请专业评委进行终审评议,通过讨论和投票,从候选名单中确定最终的十大丑陋建筑年度榜单,继而进行网络发布。大众对“十大丑陋建筑”结果的认识,也基本来自这份专家评选的结果。所以,【中国十大丑陋建筑评选】从一开始就是两种结果并行,这两份榜单一开始重合度比较高,但近些年这种重合正在下降,尤其是代表“最丑”的第一名,大众投票和专家评审已经很多年没有重合。

从理想的角度看,规则设置中专家评委的权力被限定于只能在网络投出的候选名单中进行选择,因此很大程度上避免了他们对公众意见的过度干预,同时也保留了专业共同体对非理性社会情绪进行适度调节的能动性。

社会大众和专业群体都对“审丑”热衷,究其原因,除了“社会集体情绪的应激型反应”外,专业媒体中占据主流地位的“吹捧式”评论文章是行业内部热衷于这一事件的另一个推动力。

【中国十大丑陋建筑评选】专家评委

【中国十大丑陋建筑评选】专家评委

在当下的中国建筑学专业领域中,一直没有形成一个成熟的建筑批评环境,专业媒体一般是设计企业和相关院校的附庸,多半都在替建筑师们做“设计解释”和“理论建构”的工作,大众无法从这些专业媒体的文章中听到他们期待的评价。建筑师群体也不满于一滩死水般的专业环境——既然在行业内部无法表达,丑陋建筑评选成为建筑师群体表达异议的出口,而最极端的“丑陋”似乎也带有某种“矫枉必须过正”的意气。

检索这些年【中国十大丑陋建筑评选】的网络投票结果和专家投票结果,能发现明显的价值差异。如2019年的第十届,大众评选第一名是汕头的一座人行天桥,而专家评选第一名给了重庆来福士广场,在大众投票中,重庆这座建筑位列第14;2018年的第九届,大众评选第一名是昆山市的一座模范大闸蟹外形的仿生建筑,而专家评选第一名给了日本著名建筑师安藤忠雄设计的上海设计中心,理由是“中国的决策部门包括投资部门,热衷于请国际著名建筑师来做设计。安藤忠雄的设计风格其实更偏向于可以一眼把握的小尺度建筑,一个小的博物馆、文化馆这样的建筑”。

重庆来福士广场

重庆来福士广场

到了最近的2022年第十三届,大众选择了马鞍山郑蒲港CORPUS人体博物馆,专家评审则把最丑的头衔给了上海“天安千树”购物中心,这座建筑在大众投票里位列第19。“假如单从物理空间的形式设计角度看,这个“年度最丑”显然可以算是一个极富创新性和视觉冲击力的建筑作品。但如果换个视角,从大众的视觉观感和直接联想来看,则不啻是一场接受美学和传播学的灾难。”周榕在一篇文章中这样解释专家们的这个评审结果。“来自大众的情绪反馈和心理评价,也同样具有社会正当性,绝不能用所谓的“专业性”一味加以忽视和压制”。

上海“天安千树”购物中心

上海“天安千树”购物中心

无论是重庆来福士广场、上海设计中心,还是上海“天安千树”购物中心,说其建筑形象本身“丑”,无论如何都站不住脚。专家评委选择选择重庆来福士广场和上海设计中心,理由来自于行业价值观,剑指行业乱象,以此赋予建筑“最丑”的头衔。但到了今年的上海“天安千树”购物中心,专家评委选择迎合大众的情绪反馈,似乎与其标榜的专业属性相悖。

走向极端化的建筑审美

哈佛大学教育学家威廉·佩里(William G.Perry)研究了大学生认知发展中世界观的变化过程,后人简化成了 3 个阶段。第一阶段:非黑即白的二元论(Dualism); 第二阶段:相对主义(Relativism), 当你了解到更多不同的角度和看法,你会开始怀疑一切,或者否定一切——“任何事情都有两面性,所以你不能说我一定是错的; 第三阶段:承担责任(Commitment),他们会理性地认为,对任何事情的认识,都是不断靠近真相的过程。如果是通过独立思考得出的结论,不仅要对结论负责,并愿意在新的证据加入时,转变已有的结论。

无论是“最丑”还是“最美”,都是一种极端的、非黑即白的评价方式。而冠以“丑陋建筑”的评选活动,能成为中国建筑领域中最具影响力的事件,这只能说明我们对于建筑审美的讨论还停留在最初级的阶段。

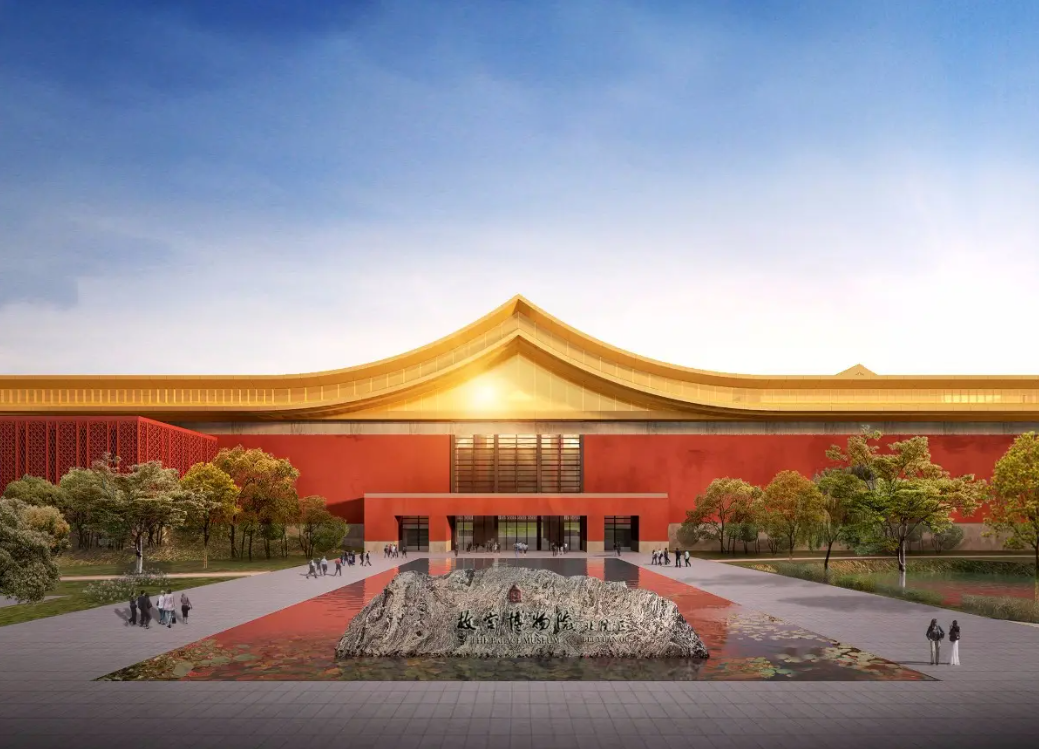

前几日外滩TheBound的一篇关于故宫北院的文章下,有一条评论:“丑陋建筑等着上榜了”。这条评论被4万多名看过这篇文章的读者顶到了第一,也说明丑陋建筑评选似乎已经成为大众对当下“建筑形式批判”最直观的印象。

故宫北院

故宫北院

在中国高速城市化的时代,丑陋建筑的评选对于打击建筑行业乱象、戳破建筑行业“信息茧房”有巨大的作用。不过在连续举办了十三届之后,“丑陋”一词的说服力正在降低。2020年,周榕在连续参与十届评审后发现,入围名单里面的建筑似乎不那么“丑陋”了,“那种一眼可知众望所归型的丑陋建筑,逐渐变得可遇不可求, 而评委之间对于作品意见的分歧, 也开始明显增多”。

与此同时,【中国十大丑陋建筑评选】作为一个社会话题,在媒体上的影响力却越来越大。甚至在《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》这类官方文件中,也出现了严禁建设“丑陋建筑”的要求,但“丑陋建筑”并不是一个严格的学术概念,甚至无法被定义。

无论是什么样的社会思潮,只要走向极端,其伤害是不言而喻的。在【中国十大丑陋建筑评选】创立初期,“丑陋建筑”是社会大众的“情绪标靶”,但是“最丑”这一极具号召力的传播口号在接下来的数十年里成为了“建筑审丑”的旗帜,其强烈的主观情感需要创造一个又一个“最美”、“最漂亮”、“最震感”才能对冲。极端的“最丑建筑”和“最美建筑”使关于建筑审美的讨论变得粗鄙不堪, 网民以愤怒激化愤怒,以情绪煽动情绪——无论持何种立场。尤其是这种极端评价还有专业群体背书时,大众更无法在理性框架下继续讨论。

到2022年“十大丑陋建筑”榜单出炉,大众似乎也已经陷入了“审丑疲劳”。作为美丽的对立面,丑陋一词有其特定的导向作用,频繁的丑陋建筑的评选在某种意义上推动中国社会的建筑审美日趋极端,公众对建筑的评价走向“最丑建筑”和“最美建筑”的两级。所以在丑陋建筑评选的正面价值背后,这种极端化造成的社会审美撕裂也需要引起我们的重视。

本文经授权转载自公众号:UrbanPost 城市邮差

精选文章: