“跳舞吧,跳舞……否则我们将迷失。” —— 皮娜·鲍什(Pina Bausch) 这句常被引用的名言不仅道出了舞动的迫切性,更揭示出运动本身呈现空间的能力。在她的编舞中,空间从来不是中立的背景,而是伙伴、障碍与记忆。地面倾斜、椅子堆积、墙壁压抑或释放——这些都是建筑性的情境,通过身体被搬上舞台并予以质疑。鲍什所揭示的——也是建筑常常遗忘的——是空间不仅是被建造的,更是被“演绎”出来的。她的作品邀请建筑师不仅思考材料与形式,还要思考姿态、关系与节奏。这暗示着建筑与舞蹈一样,最终关乎我们如何居住、建构并为所经空间注入情感。

历史上,建筑与舞蹈一直并行发展,通过身体在时空中的定位塑造人类体验。从古典神庙中仪式化的编排,到巴洛克宫殿的轴线逻辑,建成空间始终隐含着运动。包豪斯(Bauhaus)将这一点推向更深,奥斯卡·施莱默的《三元芭蕾》将空间视觉化为身体的几何延伸。这不仅是布景,更是动态化的空间思考。20世纪,编舞家如威廉·福赛斯(William Forsythe)和安妮·特蕾莎·德·基尔斯梅克(Anne Teresa De Keersmaeker)将建筑的限制融入他们的舞谱,而建筑师如史蒂文·霍尔(Steven Holl)、迪勒·斯科菲迪奥+伦弗罗(Diller Scofidio + Renfro)和伊东丰雄(Toyo Ito)则设计出如空间序列般展开的建筑,邀请移动、漂移与延迟。

英国国家芭蕾舞团 / Glenn Howells Architects。图片 © Hufton + Crow

这种共享的语言不仅是形式或美学上的,更是概念性的。建筑与舞蹈都关注关系:身体与地面、内部与外部、自我与集体之间。理论家如莫里斯·梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)、亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)和苏珊·利·福斯特(Susan Leigh Foster)都曾阐释空间不仅是被占据的,更是通过运动、节奏与感知被生产出来的。今天,当建筑面临生态、参与和具身性等迫切问题时,重新审视舞蹈这一批判性的对话者,开辟了新的路径。为空间编舞,就是将建筑构想为一个事件——具有时间性、表演性与响应性,能够策划相遇,而不仅仅是容纳它们。

运动的建筑

建筑与舞蹈之间的联系并非近期发明,而是一个历史延续体,根植于身体在空间中的组织。自古至今,建筑一直受身体测量与象征性运动的指导。维特鲁威将人体置于空间比例的中心,提出建筑如身体,遵循平衡与和谐的系统。这一理想持续至文艺复兴时期,当时阿尔伯蒂和帕拉第奥等建筑师试图将身体秩序转化为几何的清晰性。列奥纳多·达·芬奇的《维特鲁威人》是这种对齐的典范:这幅画不仅阐释比例,更演绎了它——一个四肢伸展的人体暗示着空间的延伸、张力与对称。与此同时,文艺复兴时期的舞蹈将类似的理想形式化:编码化的手势、节奏与地面图案在旨在反映等级与秩序的空间中展开。

但建筑中的运动从未局限于理想比例或抽象图纸。建成空间始终通过仪式、行进与空间序列来引导和呈现身体运动。从希腊神庙的柱廊到巴洛克教堂与宫殿的轴线对齐,建筑形式编排着身体如何进入、暂停、转向与前进。在凡尔赛宫,建筑与舞蹈融合为政治景观的工具。路易十四,“太阳王”,以在芭蕾舞中表演而闻名,并将他的宫殿建造成一个权力剧场,其中花园、画廊与仪式厅既引导视线也指引步伐。宫殿成为舞台,其居住者则是在严格脚本化的出场制度中被编排的演员。这里的建筑不仅是运动的容器;它编码了运动本身。

亨利三世及其宫廷在卢浮宫画廊观看芭蕾表演的描绘。图片 via Wikimedia,公共领域

这些编舞逻辑并未随着现代主义的出现而消失——它们被重新阐述。勒·柯布西耶的建筑漫步引入了一种基于身体运动的空间戏剧理论,主张建筑应作为一系列 orchestrated 的视野与节奏被体验。与此同时,现代舞开始拒绝古典芭蕾的僵化,拥抱落地性、呼吸与即兴作为表达工具。编舞家如鲁道夫·拉班(Rudolf Laban)和玛丽·魏格曼(Mary Wigman)发展了深度契合空间的运动理论:拉班的“动力球”(kinesphere)提供了一个根植于轴线、延伸与定向的空间模型,而魏格曼的表现主义表演则涉及光线、重力与不对称——这些元素在早期现代主义建筑的技术构造中得到了呼应。

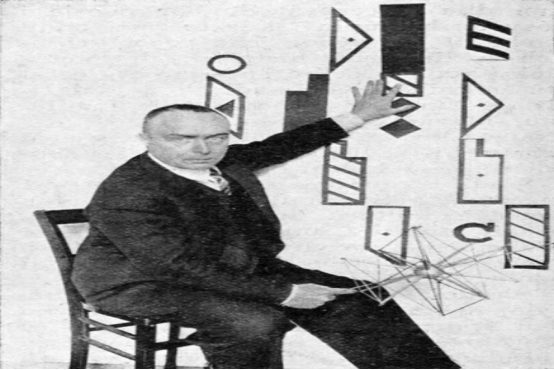

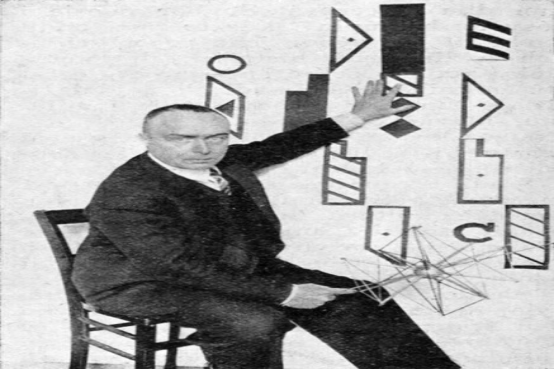

鲁道夫·冯·拉班与其拉班舞谱符号。图片 via Wikipedia,公共领域

这种对空间的共同重新思考在设计中找到建成形式,例如密斯·凡·德·罗(Mies van der Rohe)的图根哈特别墅,其中开放平面如同舞台般运作,让居住者的身体通过运动界定空间边界。同样,阿尔瓦·阿尔托(Alvar Aalto)的维普里图书馆引入波浪形天花板与流动的动线,以微妙的线索引导运动——这本身就是一种空间编舞。包豪斯艺术家使这些联系变得明确:奥斯卡·施莱默的《三元芭蕾》将包豪斯精神转化为表演,融合几何服装、模块化布景与抽象姿态。对施莱默而言,舞台是一个建筑构造,身体是一个设计元素——这些想法与学校整合艺术、运动与空间形式的理念并行。

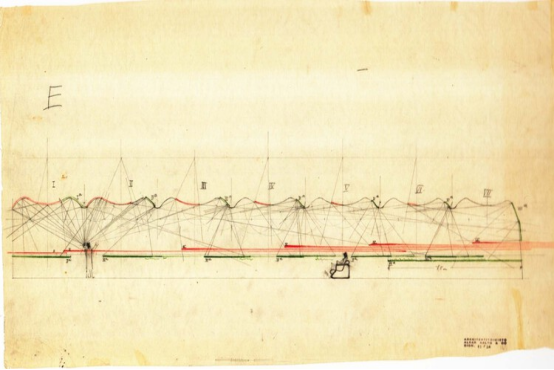

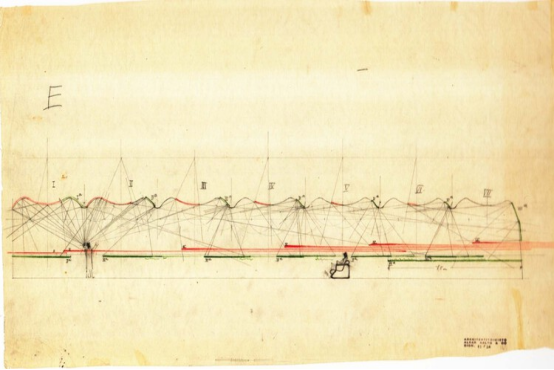

维普里图书馆,阿尔瓦·阿尔托,演讲厅的声学草图。图片

这些交叉滋养不仅是风格上的。它们反映了两个学科之间更深层次的对齐,即在工业化之后寻求重新定义人类体验。当建筑师寻求基于功能与流动的新空间秩序时,编舞家研究身体如何在结构化环境中既自主又响应。两个学科都抛弃装饰追求过程,抛弃对称追求张力,抛弃等级追求关系组合——产生优先考虑体验而非再现、运动而非纪念性的空间与表演。如此,建筑与舞蹈都从再现形式演变为体验实践——不仅构建空间与舞台,更构建在世界中存在与移动的新方式。

理论共鸣

建筑与舞蹈的融合不仅是历史的或实践的——它也是概念的。在核心上,两个学科都努力解决空间如何被生活、感知和体现。身体不是空间的被动居住者,而是其度量与媒介。现象学,尤其是莫里斯·梅洛-庞蒂的工作,为理解这一点提供了一个基础视角。在《知觉现象学》中,梅洛-庞蒂强调 corps vécu —— 生活身体 —— 作为所有空间体验展开的场所。在他看来,空间不是抽象的或几何的,而是通过运动、定向与触觉关系被感知的。我们并非从远处观察空间;我们居住其中,导航其中,通过它延伸自己。

由 NOWNESS 提供

这种对空间的具身理解与建筑和舞蹈产生深刻共鸣。对芬兰建筑师尤哈尼·帕拉斯马(Juhani Pallasmaa)而言,梅洛-庞蒂的思想强调了纯粹视觉设计文化的局限性。在《皮肤之眼》中,他批判了现代建筑的眼球中心主义,并呼吁一种多感官的设计方法——一种涉及触觉、声音、重力甚至气味的方法。舞蹈出于必要,早已在这一扩展领域中运作:它是一种时间艺术,关乎呼吸与摩擦、重量与皮肤,根植于身体在场。帕拉斯马的“共情想象”概念——即带着对身体情感与本体感觉维度的意识进行设计的能力——与编舞家通过直觉、阻力与感觉进行创作的方式相呼应。

另一个关键的桥梁是亨利·列斐伏尔的《节奏分析》。在这部后期著作中,列斐伏尔提出空间不是容器,而是节奏的产物:身体的、社会的、城市的、行星的。他将城市描述为多节奏环境,其中重复与差异结构着日常生活——行人的步伐、光线的循环、交通的节奏。这些见解不仅在建筑与城市研究中具有影响力,在编舞中也是如此。

法恩斯沃斯住宅中的编舞表演,探索密斯·凡·德·罗作品中的“酷儿空间”。图片 © Bradley Glanzrock, LStopMedia.com。由 Gerard & Kelly 提供

从另一个方向,舞蹈理论家苏珊·利·福斯特引入了“编舞想象”的概念——即运动通过意图、关系与注意力建构空间。在这个意义上,编舞不仅是对空间的响应,更是对空间的生产。舞者的身体勾勒出路径、方向、亲近——将空虚变为场地。这一想法将空间重新定义为共同创造的、关系性的与偶然的。建筑,当以编舞的方式接近时,同样成为对运动的邀请,而非秩序的强加。

与此相关的是动觉(kinesthesia)的概念——对身体运动与位置的感知——这对舞者和为身体体验设计的人都至关重要。学者如艾琳·曼宁(Erin Manning)强调运动不是在空间中发生的事情,而是制造空间的东西。她在《关系景观》(Relationscapes)中的工作将舞蹈与建筑定位为“事件性”生成的同盟实践——持续的、情境化的与涌现的。

法恩斯沃斯住宅中的编舞表演,探索密斯·凡·德·罗作品中的“酷儿空间”。图片 © Bradley Glanzrock, LStopMedia.com。由 Gerard & Kelly 提供

together, 这些理论视角——现象学、节奏分析、编舞想象、动觉——阐明了建筑思维从静态形式到具身事件的转变。它们邀请建筑师不再以物体与边界思考,而是以流动、相遇与时间性思考。它们也让舞蹈不仅被视为表演,更被视为空间研究——一种探索人类如何居住并塑造他们所经环境的方式。

这一视角超越了学科界限。如果建筑与舞蹈在空间的生活体验上共享一个共同的概念基础,那么它们也在如何质疑和重新配置空间上相交。舞蹈,特别是在其当代与特定场域的形式中,常常作为一种批判性的空间实践出现,挑战着可见性、 access 与占据的政治。

崔莎·布朗在惠特尼博物馆的表演。图片 © Robert Kilman via Flickr,CC BY-NC-SA 2.0

编舞家如崔莎·布朗(Trisha Brown)将城市本身作为材料。她的《屋顶舞》(1971年)在纽约SoHo的屋顶上表演,通过镜像手势重新定向城市景观,将垂直分隔转化为视觉与编舞连接的线条。表演将天际线激活为一个编舞接力——舞者从远处模仿彼此的动作,在建筑与空气之间追踪无形的路径。这些屋顶传输与后工业建筑干预产生共鸣,后者暴露结构、 access 与虚空。人们可以将其与史蒂文·霍尔的艺术与建筑商店front相提并论,其中旋转面板与开放立面模糊了内外边界,邀请了一种与布朗的空间逻辑不无相似的城市编舞。

《屋顶舞》,崔莎·布朗舞团。图片 © C-Monster via Flickr,CC BY-NC 2.0

同样,泽维尔·勒鲁瓦(Xavier Le Roy)的《回顾》在机构建筑中消解了观看者与表演者之间的分离,邀请观众穿行于表演档案片段的慢速舞者中,将博物馆变为互动与相互认可的空间。这类似于当代博物馆的开放白墙,如SANAA的新博物馆或安藤忠雄的直岛当代艺术博物馆;它们放大运动,吸收持续时间,并呈现可见性。就像勒鲁瓦使用这些空间揭示了白立方本身潜在的表演性。

通过以不同方式占据空间,这些项目表明身体的编舞可以暴露、居住并转化建筑条件——不是通过改变形式,而是通过转变意义。在这个意义上,舞蹈成为一种节奏分析形式,通过姿态与在场对空间进行反测绘。建筑则被挑战不再作为物体回应,而是作为框架、门槛与可能性回应。

新博物馆 / SANAA。图片 © Laurian Ghinitoiu

运动中的项目 / 当建筑移动时

近几十年来,当代舞蹈日益超越剧院,通过将建成空间变为探究、张力与转化的场所来挑战建筑的边界。建筑不再充当被动的布景,而是成为编舞研究的材料本身,一个被居住、重读或重新配置的系统。

在《Built to Last》中,梅格·斯图尔特将身体与巨大、惰性的建筑元素并置。表演中缓慢的、抵抗性的对抗质量的运动,让人想起彼得·卒姆托(Peter Zumthor)的布鲁登·克劳斯田野教堂的空间强度,其中厚实的内向墙壁创造了一种身体的、几乎加压的围合。斯图尔特的编舞,如卒姆托的建筑,不是通过空间中的运动,而是通过空间作用于身体来 engagement 身体。

布鲁登·克劳斯田野教堂 / 彼得·卒姆托。图片 © Aldo Amoretti

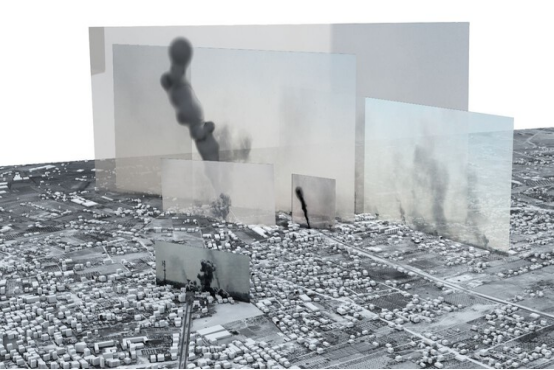

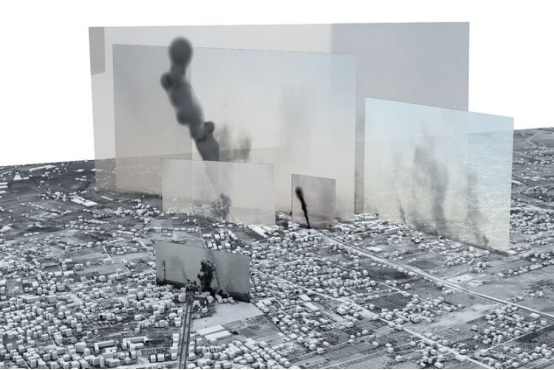

同样,当代编舞家与空间实践者通过具身在场 reclaim 了约束性建筑。艺术家如拉·里博特(La Ribot)在机构废墟或有争议的场所 staging 表演,使用缓慢、裸露与重复来 destabilize 建成环境的权威。与此同时,建筑团体如法证建筑(Forensic Architecture)将空间基础设施作为表演性设备 engagement,通过批判性测绘与情境干预 subverting 边界、检查点与监视系统。在两个领域中,身体并不逃避建筑,而是面对它, precisely 在运动受限的地方追踪新的能动性线条。

拉法、加沙轰炸的3D模型描绘。图片由法证建筑提供

建筑已开始回应。一些建筑师如今以编舞的开放性进行设计,如安妮·霍尔托普(Anne Holtrop)的巴林馆,其中静态的外壳作为一个空间命题工作——其浇筑的墙壁弯曲与错位,促使身体偏离、触摸与暂停。其内部成为一个响应性的即兴舞台。这些融合表明舞蹈不再只是建筑的使用者,而是空间智能的生产者。通过使身体与空间处于摩擦中——通过缓慢、重量、重复或漂移——舞蹈提出了理解建筑的新方式。它揭示空间是被生活的、多孔的和有争议的。

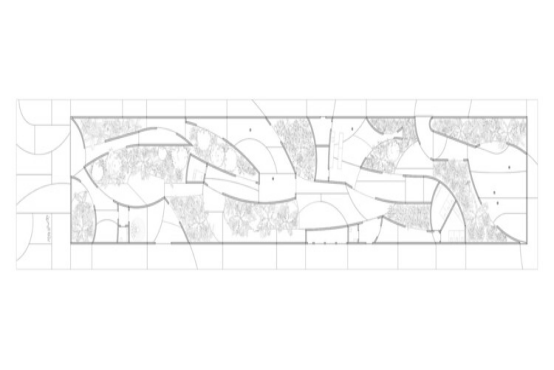

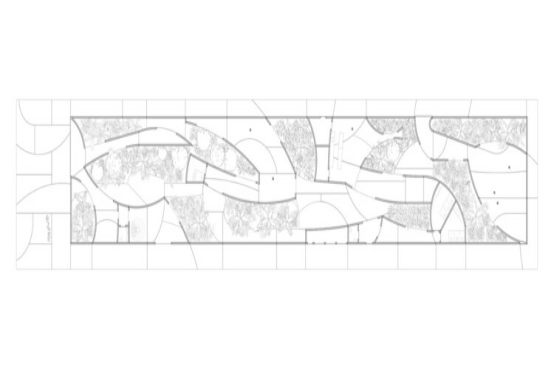

巴林馆,Studio Anne Holtrop,平面图。图片

那么,为空间编舞,就是为关系而非控制设计。就是将建筑视为一个开放系统,对时间、身体与变化响应。在这一扩展领域中,建筑师不再是静态形式的制造者,更是条件的作曲者、相遇的促进者。舞蹈在此背景下不止是隐喻。它为建筑提供了不同的思考工具:节奏而非重复,即兴而非永久,关注而非权威。它将身体——及其脆弱性、能动性与政治——重新引入空间想象的核心。

随着建筑日益被呼吁在其传统领域之外行动,涉足教育、健康、生态与正义,编舞思维提供了一条前进的道路。它邀请建筑移动:跨越学科,跨越尺度,跨越建成形式与生活体验之间多孔的阈值。这,或许就是《无界建筑》可能的样子:不是抹去边界,而是通过运动重新配置它们。

“跳舞吧,跳舞……否则我们将迷失。” —— 皮娜·鲍什(Pina Bausch) 这句常被引用的名言不仅道出了舞动的迫切性,更揭示出运动本身呈现空间的能力。在她的编舞中,空间从来不是中立的背景,而是伙伴、障碍与记忆。地面倾斜、椅子堆积、墙壁压抑或释放——这些都是建筑性的情境,通过身体被搬上舞台并予以质疑。鲍什所揭示的——也是建筑常常遗忘的——是空间不仅是被建造的,更是被“演绎”出来的。她的作品邀请建筑师不仅思考材料与形式,还要思考姿态、关系与节奏。这暗示着建筑与舞蹈一样,最终关乎我们如何居住、建构并为所经空间注入情感。

历史上,建筑与舞蹈一直并行发展,通过身体在时空中的定位塑造人类体验。从古典神庙中仪式化的编排,到巴洛克宫殿的轴线逻辑,建成空间始终隐含着运动。包豪斯(Bauhaus)将这一点推向更深,奥斯卡·施莱默的《三元芭蕾》将空间视觉化为身体的几何延伸。这不仅是布景,更是动态化的空间思考。20世纪,编舞家如威廉·福赛斯(William Forsythe)和安妮·特蕾莎·德·基尔斯梅克(Anne Teresa De Keersmaeker)将建筑的限制融入他们的舞谱,而建筑师如史蒂文·霍尔(Steven Holl)、迪勒·斯科菲迪奥+伦弗罗(Diller Scofidio + Renfro)和伊东丰雄(Toyo Ito)则设计出如空间序列般展开的建筑,邀请移动、漂移与延迟。

英国国家芭蕾舞团 / Glenn Howells Architects。图片 © Hufton + Crow

这种共享的语言不仅是形式或美学上的,更是概念性的。建筑与舞蹈都关注关系:身体与地面、内部与外部、自我与集体之间。理论家如莫里斯·梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)、亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)和苏珊·利·福斯特(Susan Leigh Foster)都曾阐释空间不仅是被占据的,更是通过运动、节奏与感知被生产出来的。今天,当建筑面临生态、参与和具身性等迫切问题时,重新审视舞蹈这一批判性的对话者,开辟了新的路径。为空间编舞,就是将建筑构想为一个事件——具有时间性、表演性与响应性,能够策划相遇,而不仅仅是容纳它们。

运动的建筑

建筑与舞蹈之间的联系并非近期发明,而是一个历史延续体,根植于身体在空间中的组织。自古至今,建筑一直受身体测量与象征性运动的指导。维特鲁威将人体置于空间比例的中心,提出建筑如身体,遵循平衡与和谐的系统。这一理想持续至文艺复兴时期,当时阿尔伯蒂和帕拉第奥等建筑师试图将身体秩序转化为几何的清晰性。列奥纳多·达·芬奇的《维特鲁威人》是这种对齐的典范:这幅画不仅阐释比例,更演绎了它——一个四肢伸展的人体暗示着空间的延伸、张力与对称。与此同时,文艺复兴时期的舞蹈将类似的理想形式化:编码化的手势、节奏与地面图案在旨在反映等级与秩序的空间中展开。

但建筑中的运动从未局限于理想比例或抽象图纸。建成空间始终通过仪式、行进与空间序列来引导和呈现身体运动。从希腊神庙的柱廊到巴洛克教堂与宫殿的轴线对齐,建筑形式编排着身体如何进入、暂停、转向与前进。在凡尔赛宫,建筑与舞蹈融合为政治景观的工具。路易十四,“太阳王”,以在芭蕾舞中表演而闻名,并将他的宫殿建造成一个权力剧场,其中花园、画廊与仪式厅既引导视线也指引步伐。宫殿成为舞台,其居住者则是在严格脚本化的出场制度中被编排的演员。这里的建筑不仅是运动的容器;它编码了运动本身。

亨利三世及其宫廷在卢浮宫画廊观看芭蕾表演的描绘。图片 via Wikimedia,公共领域

这些编舞逻辑并未随着现代主义的出现而消失——它们被重新阐述。勒·柯布西耶的建筑漫步引入了一种基于身体运动的空间戏剧理论,主张建筑应作为一系列 orchestrated 的视野与节奏被体验。与此同时,现代舞开始拒绝古典芭蕾的僵化,拥抱落地性、呼吸与即兴作为表达工具。编舞家如鲁道夫·拉班(Rudolf Laban)和玛丽·魏格曼(Mary Wigman)发展了深度契合空间的运动理论:拉班的“动力球”(kinesphere)提供了一个根植于轴线、延伸与定向的空间模型,而魏格曼的表现主义表演则涉及光线、重力与不对称——这些元素在早期现代主义建筑的技术构造中得到了呼应。

鲁道夫·冯·拉班与其拉班舞谱符号。图片 via Wikipedia,公共领域

这种对空间的共同重新思考在设计中找到建成形式,例如密斯·凡·德·罗(Mies van der Rohe)的图根哈特别墅,其中开放平面如同舞台般运作,让居住者的身体通过运动界定空间边界。同样,阿尔瓦·阿尔托(Alvar Aalto)的维普里图书馆引入波浪形天花板与流动的动线,以微妙的线索引导运动——这本身就是一种空间编舞。包豪斯艺术家使这些联系变得明确:奥斯卡·施莱默的《三元芭蕾》将包豪斯精神转化为表演,融合几何服装、模块化布景与抽象姿态。对施莱默而言,舞台是一个建筑构造,身体是一个设计元素——这些想法与学校整合艺术、运动与空间形式的理念并行。

维普里图书馆,阿尔瓦·阿尔托,演讲厅的声学草图。图片

这些交叉滋养不仅是风格上的。它们反映了两个学科之间更深层次的对齐,即在工业化之后寻求重新定义人类体验。当建筑师寻求基于功能与流动的新空间秩序时,编舞家研究身体如何在结构化环境中既自主又响应。两个学科都抛弃装饰追求过程,抛弃对称追求张力,抛弃等级追求关系组合——产生优先考虑体验而非再现、运动而非纪念性的空间与表演。如此,建筑与舞蹈都从再现形式演变为体验实践——不仅构建空间与舞台,更构建在世界中存在与移动的新方式。

理论共鸣

建筑与舞蹈的融合不仅是历史的或实践的——它也是概念的。在核心上,两个学科都努力解决空间如何被生活、感知和体现。身体不是空间的被动居住者,而是其度量与媒介。现象学,尤其是莫里斯·梅洛-庞蒂的工作,为理解这一点提供了一个基础视角。在《知觉现象学》中,梅洛-庞蒂强调 corps vécu —— 生活身体 —— 作为所有空间体验展开的场所。在他看来,空间不是抽象的或几何的,而是通过运动、定向与触觉关系被感知的。我们并非从远处观察空间;我们居住其中,导航其中,通过它延伸自己。

由 NOWNESS 提供

这种对空间的具身理解与建筑和舞蹈产生深刻共鸣。对芬兰建筑师尤哈尼·帕拉斯马(Juhani Pallasmaa)而言,梅洛-庞蒂的思想强调了纯粹视觉设计文化的局限性。在《皮肤之眼》中,他批判了现代建筑的眼球中心主义,并呼吁一种多感官的设计方法——一种涉及触觉、声音、重力甚至气味的方法。舞蹈出于必要,早已在这一扩展领域中运作:它是一种时间艺术,关乎呼吸与摩擦、重量与皮肤,根植于身体在场。帕拉斯马的“共情想象”概念——即带着对身体情感与本体感觉维度的意识进行设计的能力——与编舞家通过直觉、阻力与感觉进行创作的方式相呼应。

另一个关键的桥梁是亨利·列斐伏尔的《节奏分析》。在这部后期著作中,列斐伏尔提出空间不是容器,而是节奏的产物:身体的、社会的、城市的、行星的。他将城市描述为多节奏环境,其中重复与差异结构着日常生活——行人的步伐、光线的循环、交通的节奏。这些见解不仅在建筑与城市研究中具有影响力,在编舞中也是如此。

法恩斯沃斯住宅中的编舞表演,探索密斯·凡·德·罗作品中的“酷儿空间”。图片 © Bradley Glanzrock, LStopMedia.com。由 Gerard & Kelly 提供

从另一个方向,舞蹈理论家苏珊·利·福斯特引入了“编舞想象”的概念——即运动通过意图、关系与注意力建构空间。在这个意义上,编舞不仅是对空间的响应,更是对空间的生产。舞者的身体勾勒出路径、方向、亲近——将空虚变为场地。这一想法将空间重新定义为共同创造的、关系性的与偶然的。建筑,当以编舞的方式接近时,同样成为对运动的邀请,而非秩序的强加。

与此相关的是动觉(kinesthesia)的概念——对身体运动与位置的感知——这对舞者和为身体体验设计的人都至关重要。学者如艾琳·曼宁(Erin Manning)强调运动不是在空间中发生的事情,而是制造空间的东西。她在《关系景观》(Relationscapes)中的工作将舞蹈与建筑定位为“事件性”生成的同盟实践——持续的、情境化的与涌现的。

法恩斯沃斯住宅中的编舞表演,探索密斯·凡·德·罗作品中的“酷儿空间”。图片 © Bradley Glanzrock, LStopMedia.com。由 Gerard & Kelly 提供

together, 这些理论视角——现象学、节奏分析、编舞想象、动觉——阐明了建筑思维从静态形式到具身事件的转变。它们邀请建筑师不再以物体与边界思考,而是以流动、相遇与时间性思考。它们也让舞蹈不仅被视为表演,更被视为空间研究——一种探索人类如何居住并塑造他们所经环境的方式。

这一视角超越了学科界限。如果建筑与舞蹈在空间的生活体验上共享一个共同的概念基础,那么它们也在如何质疑和重新配置空间上相交。舞蹈,特别是在其当代与特定场域的形式中,常常作为一种批判性的空间实践出现,挑战着可见性、 access 与占据的政治。

崔莎·布朗在惠特尼博物馆的表演。图片 © Robert Kilman via Flickr,CC BY-NC-SA 2.0

编舞家如崔莎·布朗(Trisha Brown)将城市本身作为材料。她的《屋顶舞》(1971年)在纽约SoHo的屋顶上表演,通过镜像手势重新定向城市景观,将垂直分隔转化为视觉与编舞连接的线条。表演将天际线激活为一个编舞接力——舞者从远处模仿彼此的动作,在建筑与空气之间追踪无形的路径。这些屋顶传输与后工业建筑干预产生共鸣,后者暴露结构、 access 与虚空。人们可以将其与史蒂文·霍尔的艺术与建筑商店front相提并论,其中旋转面板与开放立面模糊了内外边界,邀请了一种与布朗的空间逻辑不无相似的城市编舞。

《屋顶舞》,崔莎·布朗舞团。图片 © C-Monster via Flickr,CC BY-NC 2.0

同样,泽维尔·勒鲁瓦(Xavier Le Roy)的《回顾》在机构建筑中消解了观看者与表演者之间的分离,邀请观众穿行于表演档案片段的慢速舞者中,将博物馆变为互动与相互认可的空间。这类似于当代博物馆的开放白墙,如SANAA的新博物馆或安藤忠雄的直岛当代艺术博物馆;它们放大运动,吸收持续时间,并呈现可见性。就像勒鲁瓦使用这些空间揭示了白立方本身潜在的表演性。

通过以不同方式占据空间,这些项目表明身体的编舞可以暴露、居住并转化建筑条件——不是通过改变形式,而是通过转变意义。在这个意义上,舞蹈成为一种节奏分析形式,通过姿态与在场对空间进行反测绘。建筑则被挑战不再作为物体回应,而是作为框架、门槛与可能性回应。

新博物馆 / SANAA。图片 © Laurian Ghinitoiu

运动中的项目 / 当建筑移动时

近几十年来,当代舞蹈日益超越剧院,通过将建成空间变为探究、张力与转化的场所来挑战建筑的边界。建筑不再充当被动的布景,而是成为编舞研究的材料本身,一个被居住、重读或重新配置的系统。

在《Built to Last》中,梅格·斯图尔特将身体与巨大、惰性的建筑元素并置。表演中缓慢的、抵抗性的对抗质量的运动,让人想起彼得·卒姆托(Peter Zumthor)的布鲁登·克劳斯田野教堂的空间强度,其中厚实的内向墙壁创造了一种身体的、几乎加压的围合。斯图尔特的编舞,如卒姆托的建筑,不是通过空间中的运动,而是通过空间作用于身体来 engagement 身体。

布鲁登·克劳斯田野教堂 / 彼得·卒姆托。图片 © Aldo Amoretti

同样,当代编舞家与空间实践者通过具身在场 reclaim 了约束性建筑。艺术家如拉·里博特(La Ribot)在机构废墟或有争议的场所 staging 表演,使用缓慢、裸露与重复来 destabilize 建成环境的权威。与此同时,建筑团体如法证建筑(Forensic Architecture)将空间基础设施作为表演性设备 engagement,通过批判性测绘与情境干预 subverting 边界、检查点与监视系统。在两个领域中,身体并不逃避建筑,而是面对它, precisely 在运动受限的地方追踪新的能动性线条。

拉法、加沙轰炸的3D模型描绘。图片由法证建筑提供

建筑已开始回应。一些建筑师如今以编舞的开放性进行设计,如安妮·霍尔托普(Anne Holtrop)的巴林馆,其中静态的外壳作为一个空间命题工作——其浇筑的墙壁弯曲与错位,促使身体偏离、触摸与暂停。其内部成为一个响应性的即兴舞台。这些融合表明舞蹈不再只是建筑的使用者,而是空间智能的生产者。通过使身体与空间处于摩擦中——通过缓慢、重量、重复或漂移——舞蹈提出了理解建筑的新方式。它揭示空间是被生活的、多孔的和有争议的。

巴林馆,Studio Anne Holtrop,平面图。图片

那么,为空间编舞,就是为关系而非控制设计。就是将建筑视为一个开放系统,对时间、身体与变化响应。在这一扩展领域中,建筑师不再是静态形式的制造者,更是条件的作曲者、相遇的促进者。舞蹈在此背景下不止是隐喻。它为建筑提供了不同的思考工具:节奏而非重复,即兴而非永久,关注而非权威。它将身体——及其脆弱性、能动性与政治——重新引入空间想象的核心。

随着建筑日益被呼吁在其传统领域之外行动,涉足教育、健康、生态与正义,编舞思维提供了一条前进的道路。它邀请建筑移动:跨越学科,跨越尺度,跨越建成形式与生活体验之间多孔的阈值。这,或许就是《无界建筑》可能的样子:不是抹去边界,而是通过运动重新配置它们。

精选文章: